يربط كثيرون الإفراج عن الانتخابات الرئاسية بالاتفاق النووي بين واشنطن وطهران أو الاتفاق الإقليمي بين السعودية وإيران. إلّا أنّ هؤلاء سينتظرون طويلاً ويدفعون إلى شغور رئاسي طويل الأمد، إذ إنّ توقيع أي من هذين الاتفاقين لن يحصل في المدى المنظور.

بالمعطيات العملية، أعلن مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، الأحد الفائت، أنّ بلاده ليست على مقربة من أي اتفاق في ما يتعلّق بالبرنامج النووي الإيراني. وكانت وزارة الخارجية الأميركية، نفت خلال الشهر المنصرم، التوصل إلى اتفاق نووي موقت مع إيران. وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض، إنّ «سياستنا تجاه إيران لا تزال تركّز على كبح سلوكها المزعزع للاستقرار من خلال الضغط الديبلوماسي والتنسيق الوثيق مع حلفائنا وخفض التصعيد في المنطقة». وكانت طهران رفضت مسودة شبه نهائية قدّمها الوسيط الأوروبي.

هذا يحيل إلى ارتباط الاتفاق النووي بالاتفاق الإقليمي بين الرياض وطهران حول علاقة إيران بالجوار، أي إلى حلّ قضية الميليشيات التابعة في أكثر من دولة عربية. فحتى الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما الذي وقّع الاتفاق النووي مع إيران قبل أن ينسحب منه خلفه دونالد ترامب، أعلن آنذاك أنّ هذا الاتفاق منقوص، ويجب أن يتضمّن بندين إضافةً إلى «النووي»: الصواريخ الباليستية التي تطوّرها إيران، وعلاقة إيران بدول الجوار. وهذا ما يسعى إليه الآن الرئيس جو بايدن. لذلك أحيل سابقاً بند «الميليشيات التابعة» لإيران أو علاقتها بدول الجوار إلى الحوار السعودي – الإيراني. فالأميركيون يعتبرون أنّ مشكلة إيران في المنطقة لا تُحلّ إلّا بحلّ قضية الميليشيات المتحالفة معها وعلاقتها عامةً بدول الجوار، بحسب ما يشرح السفير الأسبق في واشنطن الدكتور رياض طباره.

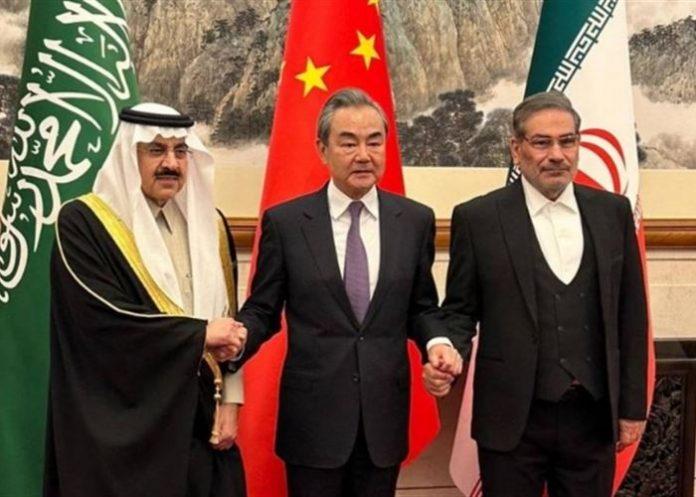

لكن الاتفاق النووي ليس مرتبطاً بشكل فعّال برئاسة الجمهورية اللبنانية. ويكمن التأثير على هذا المستوى على لبنان، بنجاح الاتفاق الإقليمي، أي بإيجاد حلّ لـ»الميليشيات» ومن بينها «حزب الله». لكن هذا الاتفاق لم يُنجز وهو لا يزال في بداية الطريق. فاتفاق بكين بين طهران والرياض محدود ولا تأثير كبيراً له أبعد من استئناف العلاقات بين البلدين، فحتى التركيز على اليمن لم يُثمر بعد، ولم يصل الطرفان إلى اتفاق على دور إيران في المنطقة.

أمّا على المستوى اللبناني، فيتركّز الاهتمام الأميركي على منع الانهيار التام الذي يجرّ إلى حرب مع اسرائيل ما يعرقل سياسة واشنطن في المنطقة المتركّزة على التقريب بين اسرائيل والعرب والمترجمة بالاتفاقات الثنائية بين دول عربية واسرائيل… فيما رئاسة الجمهورية اللبنانية لا تؤثر لا على السياسة الأميركية ولا على «الاتفاق النووي» ولا حتى على الاتفاق الإقليمي. وبالتالي إنّ الأميركيين مهتمون إلى حدٍّ ما بالاستحقاق الرئاسي لكنهم أوكلوا هذه المهمة إلى الفرنسيين. ولذا، لم تتغيّر المعادلة على هذا المستوى، بحسب طباره، غير أنّ الفرنسيين يعملون الآن باندفاع أقوى وليس بمبادرة فردية بل جماعية تشمل الدول الخمس (مصر، قطر، السعودية، فرنسا، الولايات المتحدة) إضافةً إلى إيران بطريقة غير مباشرة. هذه المرّة، «الهجوم» الخارجي لمحاولة كسر الجدار اللبناني، أقوى من السابق، أمّا هل ينجح أو يفشل ومتى ينجح؟ فأحد لا يمكنه أن «يتنبّأ» أو يتوقّع نظراً إلى استعصاء الاتفاق الداخلي حتى الآن أو التجاوب مع الإصلاحات المطلوبة منذ سنوات.

أمّا واشنطن فبات معروفاً لدى جهات عدة أنّها تفضّل وصول قائد الجيش إلى رئاسة الجمهورية، نظراً إلى تعاونها المثمر معه، لكنّها لا تدفع إلى ذلك ولا تتدخّل مباشرةً في الاستحقاق الرئاسي. ولا يزال العماد جوزاف عون صاحب الحظ الأوفر في الرئاسة، انطلاقاً من أنّ أي اتفاق داخلي لكي يحصل يتطلّب إيجاد المرشح القادر على أن يتسلّم رئاسة الجمهورية ولا اعتراض عليه من القوى الأساسية، وأن لا يكون أي طرف «مستقتل ضدّو».

وعلى رغم أنّ «الثنائي الشيعي» يريد إيصال رئيس تيار «المرده» سليمان فرنجية إلى سدّة الرئاسة الأولى، غير أنّه لا مشكلة لديه مع قائد الجيش. فـ»الحزب» يتعايش مع الجيش في الجنوب منذ سنوات، ولا «ضربة كف» بين الجهتين. وعلى رغم تمسّك «الثنائي» بفرنجية الآن، إلّا أنّه في النهاية سيصل مع الآخرين إلى رئيس «لا يطعنه في الظهر».

أمّا واشنطن فـ»مرتاحة» وليست «مشغولة البال» لا على الرئاسة ولا حتى على منصبي حاكم مصرف لبنان وقائد الجيش. الأميركيون يدركون أنّ اللبنانيين يعلمون أنّه ليس بإمكانهم تعيين أحد في هذين الموقعين معادٍ للسياسة الأميركية. فواشنطن الداعم الأوّل للجيش عسكرياً ومالياً وهي من تدعم رواتب عديد الجيش بكامله الآن. وعلى المستوى المالي، يمكن للولايات المتحدة أن تخرج لبنان من النظام المالي العالمي خلال 24 ساعة بقرار إخراجه من دائرة «الدولار». لذلك تؤكد مصادر مطّلعة أنّ نواب حاكم المركزي أو النائب الأول أقلّه «درسوا» أخيراً في المدرسة الأميركية خصوصاً في ما يتّصل بمحاربة تبييض الأموال.

وبالتالي لا تزال السياسة الأميركية نفسها في لبنان، ولا عودة إلى معادلة «مخايل الضاهر أو الفوضى» ولا تحديد لإسم لا للرئاسة ولا للحاكمية. بل تعتمد واشنطن في لبنان سياسة «الفيتو» وتُعلم المسؤولين بهذا «الفيتو» الذي لا يكون إلّا على شخص أو اثنين، ولا ضغط للإتيان بـ»فلان» أو «علتان»، فالمطلوب أميركياً معروف خصوصاً في حاكمية مصرف لبنان وقيادة الجيش بمعزل عمّن يتولّى أي من المنصبين، و»السلاح» في يد الأميركي إذا شذّ لبنان عن السياسات المطلوبة.